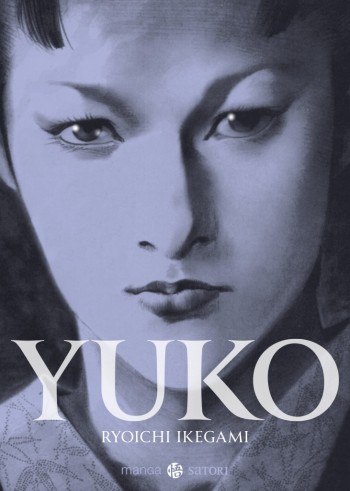

Tras la puntual publicación de Lady Snowblood a cargo de Planeta en 2006, la editorial ECC se ha propuesto incorporar al mercado estatal a uno de los autores más importantes del gekiga: Kazuo Kamimura (7 de marzo de 1940, Yokosuka, Prefectura de Kanagawa, Japón). Si hace un año pudimos entrever su magisterio con Historia de una Geisha, ahora se nos introduce la que probablemente es – junto al melodrama Dōsei Jidai (Cuando vivíamos juntos) – una de sus obras cumbre: El club del divorcio.

El club del divorcio fue publicado entre el 31 de octubre de 1974 y el 7 de agosto de 1975 en la revista Weekly Manga Action de la editorial Futabasha. La primera mitad de los cuarenta episodios de esta serie se recopilaron en junio de ese mismo año junto a un vinilo de CBS Sony con sus canciones. Sin embargo, el público japonés debió esperar hasta 2013 para su reedición completa al hilo del interés suscitado en Europa por la obra de Kamimura tras la edición francesa de Lorsque nous vivions ensemble (Cuando vivíamos juntos) en 2009. Un esfuerzo que sería recompensado en la 44ª edición del Festival d’Angoulême con el premio al patrimonio para El club del divorcio, acompañando una exposición retrospectiva originalmente exhibida en Lucca y comisariada por Paolo La Marca, experto italiano en el autor.

Kazuo Kamimura nació el 7 de marzo de 1940 en Yokosuka, prefectura de Kanagawa, como tercer hijo de un matrimonio ya mayor, su madre contaba entonces 40 años y su padre, 64. Por desgracia, cuando tenía tan solo 12 años, su padre murió y, junto a su madre y sus dos hermanas mayores, debió abandonar el paisaje agreste de su natal llanura de Kantō para trasladarse a la capital del país, Tokio, donde gestionarían un bar respetable al lado de un club de strip-tease. En este entorno, Kamimura tuvo que enfrentar su despertar sexual sin una figura paterna, al cuidado de una madre, ahora soltera, y sus dos hermanas.

Los personajes de Kamimura presentan una complejidad moral que roza el nihilismo

Esta experiencia familiar tan cercana a las mujeres fundamentó la reconocida habilidad de Kamimura para trazar personajes femeninos, le hizo sensible a la realidad de la soltería y le acostumbró al entorno de los bares descrito en El club del divorcio. Sin duda, su rutina diaria también iba a ayudar: tras una jornada laboral de 12 a 21 en el estudio, él mismo acudía asiduamente a los barrios tokiotas de Ginza y Shinjuku para tomarse unas copas hasta las 5 de la mañana, cuando volvía a casa. En dos episodios, Kamimura se representa como cliente del establecimiento ficticio que da nombre a esta historieta.

El club del divorcio es la historia de Yûko que, a sus veinticinco años, regenta un bar de Ginza con serios problemas económicos. Varios personajes la acompañan en este mundo flotante: el barman que está enamorado de ella, un viejo cliente que la patrocina y los restos del naufragio de su anterior familia, su ex marido pianista y una hija de ambos que vive en el campo junto a su abuela materna. Se trata, por tanto, de una mujer que debe enfrentarse, como protagonista, a las convenciones sociales y familiares, un elemento recurrente en los cómics de Kamimura.

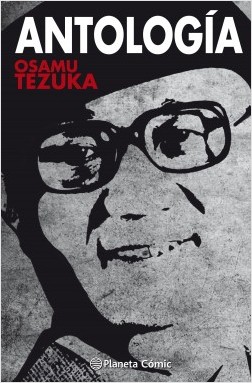

Frente al humanismo a veces maniqueo de Osamu Tezuka, los personajes de Kamimura presentan una complejidad moral que roza el nihilismo. Si, en símil cinematográfico, Tezuka podría compararse a la figura de Akira Kurosawa, ambos responsables de la internacionalización del Séptimo y Noveno Arte japonés; la pareja fílmica de Kamimura sería el director, sin duda, más conspicuamente nipón: Yasujirō Ozu. Los temas predilectos de Kamimura son eminentemente orientales y el conflicto interno que desarrollan no es siempre fácil de comprender fuera de su contexto cultural.

La historia del divorcio en Japón comienza con su aprobación en el código civil de 1898 que importó el modelo occidental del matrimonio como contrato, estableciendo la familia nuclear contemporánea alrededor de dos ideales desigualmente complementarios: el trabajador asalariado de cuello blanco (salaryman) y el ama de casa (shufu). Sin embargo, no sería hasta después de la Segunda Guerra mundial cuando ambos géneros alcanzarían la igualdad en la separación, un fenómeno que se incrementó tras la crisis económica de 1973, época en la que se sitúa la obra.

No obstante, si bien los efectos de la irrupción, antes o después, del divorcio frente a sociedades severamente patriarcales podrían compararse entre Oriente y Occidente; el oficio de Yûko – protagonista de esta obra – es singularmente japonés: se trata de una camarera de bar o cafetería, allí denominadas jōkyū. A diferencia de las camareras occidentales – erotizadas por su distancia tras la barra de bar – las jōkyū se sientan y coquetean directamente con sus clientes a cambio de propinas, tal y como apunta en su estudio sobre las jōkyū Miriam Silverberg:

“La camarera del café está atrapada en un hecho estructural: los clientes deseaban algo distinto de lo que supuestamente pagaban, y ella ganaría solo si se prestaba a algo más de lo que oficialmente se esperaba que sirviera. Obayashi plantea este dilema de manera sucinta: los hombres no querían “el servicio de cosas”; en su lugar, querían que se les sirviera erotismo (ero).”[1]

Las jōkyū, por tanto, proveen un servicio erótico pagado sin necesariamente llegar a la prostitución. Con todo, se las engloba dentro de la categoría general de sekkyakufu o trabajadora sexual que incluye también a la prostituta ilegal (inbaita), la legal (juyo), la geisha y la servidora de sake (shafuku). En este sentido, resulta muy esclarecedor el recorrido de Abe Sada, que en 1936 alcanzó la celebridad por cortar el pene de su amante:

“La historia laboral de esta mujer moderna, hecha famosa en Occidente por la película de Nagisa Oshima El imperio de los sentidos (1976), revela la variedad de trabajos disponibles para una mujer sin educación que quería vender su cuerpo durante la época moderna: Abe Sada trabajó como joven delincuente (furyo shojo) ascendió a una posición como geisha de clase baja (geiko) y pasó a trabajar como prostituta (shofu) cuando tenía diecisiete años. También trabajó como prostituta de clase alta (kokyu inbaifu), amante (mekake) y camarera de café (jokyu).”[2]

A diferencia de la burguesa geisha, las jōkyū carecen de gei – competencias artísticas -pero sí posee un nivel educativo que les permite discutir con sus clientes sobre arte o literatura. Las edades de las jōkyū oscilan entre los 16 y los 36 años, tendiendo hacia la franja más joven, y no es extraño encontrar entre ellas madres solteras, casadas y divorciadas.

La jōkyū es un producto de la modernidad japonesa previo a la Segunda Guerra Mundial y, en este sentido, forma parte de la historia de liberación de la mujer dentro del capitalismo frente a sus ataduras familiares, siendo muchas inmigrantes desde las zonas rurales del país. La primera cafetería de Japón, Printemps, se estableció en el barrio de Ginza en 1911 y, ese mismo año, le seguirían el Café Paulista y el Café Lion. El fenómeno se extendió muy rápido primero en la propia Tokio – desde los rudos establecimientos de Asakusa hasta los lujosos cafés de Hibiya – y, pronto, a otras partes del país, singularmente Osaka, donde en 1930 había 800 cafeterías y 10.000 camareras, cifras que subieron a 37.000 y 112.000 en tan solo 3 años.[3]

Sin embargo cuando, en 1969, Japón se alzó como segunda economía del mundo, la explosiva urbanización de su capital – junto con la posterior crisis del petróleo – terminó con el prolongado auge de Ginza como centro de entretenimiento desde la era Meiji en favor de otros distritos como Shibuya. En este último momento histórico es cuando se publica originalmente El club del divorcio.

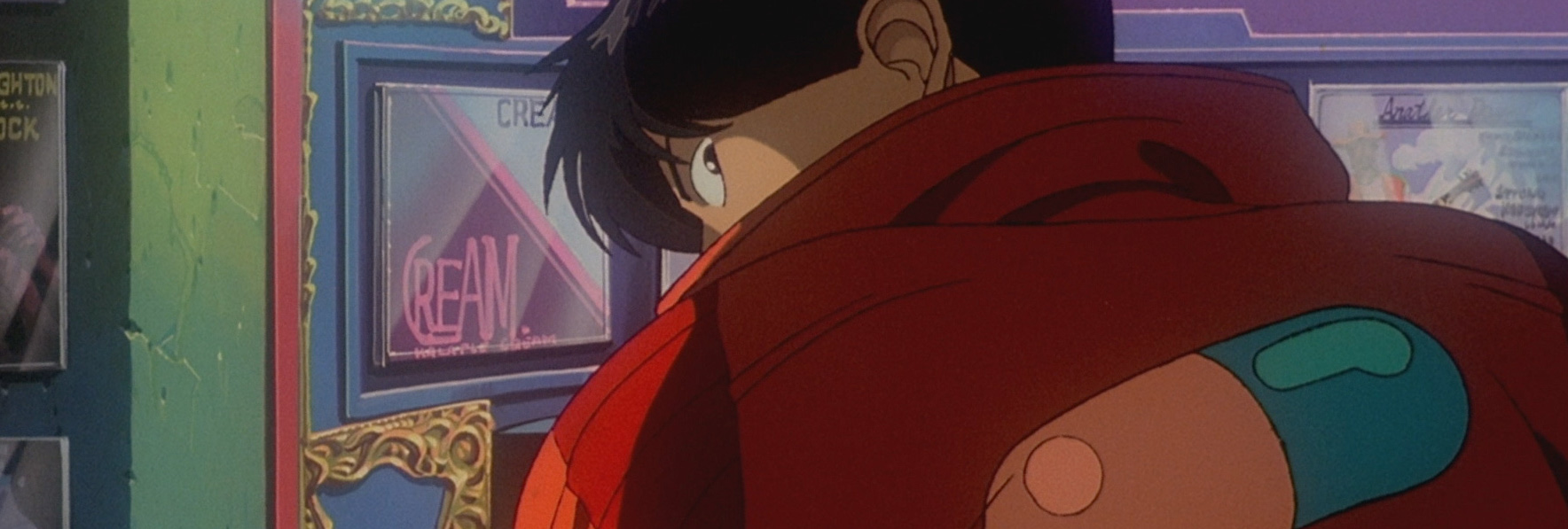

El bar de Yûko reúne diversos tópicos que configuraban y erotizaban los bares de Ginza en los años 70 como los letreros de neón o la música en directo. Entre ellos, un curioso ritual involucraba a las cajas de cerillas con las que estos locales se promocionaban (Fig. 4), merchandising recuperado como gadget para ultima reedición japonesa de El club del divorcio (Fig. 5). Así describe, de nuevo, Miriam Silverberg esta liturgia sensual:

“Los cafés competían por los clientes a través de trucos como el servicio de cerillas (macchi saabisu). Los clientes que pagaban por este servicio encendían una cerilla y se les permitía “disfrutar del placer de la belleza carnal” hasta que esta se apagaba.”[4]

El interés de Kamimura por la figura de la jōkyū debe ser considerado también como parte de su atención general al Japón previo a la segunda guerra mundial, por el que se ganó el apelativo de “pintor de la era Shōwa”. Así, el capítulo doce de El club del divorcio se abre con una cita del célebre poema de Hiratsuka Raichō – matriarca de la primera ola del feminismo japonés – que apareció en el primer número de su revista literaria Seitō (1911-1916). El asesinato por la policía militar de su sucesora en Seitō, Noe Itō, ya había sido versionado por el autor en Lady Snowblood regresa.

Sin embargo, si hay un nombre que destaca como influencia de Kamimura este es Yumeji Takehisha (1884-1934), a cuya vida dedicó dos de sus obras. Fundador y más importante ilustrador del estilo jojōga (literalmente, ilustración lírica), Takehisha – inicialmente dedicado a la poesía – concebía sus dibujos como emanación de esta misma sensibilidad, y establecería la estampa estereotípica de la shōjo como chica frágil de pose amanerada y mirada errabunda que otea el horizonte inmersa en sus propias ensoñaciones. El jojōga se consolidaría en la década de los veinte a través de sus discípulos como Jun’ichi Nakahara cuyos enormes ojos identifican hasta hoy la estética shōjo manga.

Es importante considerar la influencia del jojōga sobre Kamimura en el contexto editorial del manga de los setenta y, especialmente, en paralelo a la irrupción del grupo del 24, la generación de mujeres mangakas que cimentaron las bases del shōjo manga a través de obras como La rosa de Versalles (1972-1973) de Riyoko Ikeda – una adaptación libre de la biografía de María Antonieta por Stefan Zweig – y La familia Poe (1972-1976) de Moto Hagio, una historia de vampiros. Tanto Kamimura como las autoras del shōjo de aquellos años tenían como referencia al jojōga y, de igual manera, sus historietas de trama romántica están, habitualmente, protagonizadas por mujeres; eso sí, las de nuestro autor, en registro adulto, sin la euforia desatada que caracteriza el Manga para adolescentes. Esta ascendencia se advierte en su estilo gráfico, llamativamente amable y de contornos armónicos en relación con los trazos abruptos y líneas quebradas que, por lo general, identifican al gekiga. Y se advierte igualmente en el uso de recursos narrativos comunes al shōjo como el uso dramático del silencio. (Fig. 8)

Asimismo, para valorar El club del divorcio, debemos situarlo tras la crucial substitución de las revistas mensuales de Osaka – que habían alumbrado el gekiga – por sus competidoras semanales de Tokio a partir de Shonem Sunday y Shonem Manga, ambas de 1959. El Manga para adultos también se reajustó a este cambio de periodicidad: con la segunda generación del gekiga – en la que destacan autores como Kazuo Koike y el propio Kamimura – las tramas se aligeraron, el componente visual se acentuó aún más, y, sobre todo, la obra estrictamente individual desapareció, imponiéndose los talleres que – bajo la batuta y el nombre de un maestro – reúnen una serie de asistentes para hacer frente a una producción ingente. Así, el taller Kamimura producía varias series al mismo tiempo, cada una, como este El club del divorcio, de veinte páginas semanales.

Contexto biográfico, histórico, y editorial condicionan pero no saturan o determinan los rasgos del estilo personal de Kamimura, sus estilemas, producto de sus propias decisiones como historietista, de una combinación específica de formatos, planos y tamaño de las viñetas en relación a la secuencia o la puesta en página. De entrada, una imagen recurrente acredita en sus obras la firma autoral: el pie cuyo calzado pisa la escarcha superficial de un charco que se rompe como un cristal. (Fig. 7)

Las historietas de Kamimura se caracterizan por un tratamiento muy fino de la secuencia, una danza, la de sus personajes, representada por el artista con total precisión en cada uno de sus movimientos. Este ritmo coreográfico se aprecia especialmente en secuencias de viñetas horizontales, a la cinemascope, que combinan el ralentí con el acercamiento o alejamiento en el eje de la profundidad. El concierto entre un formato de viñeta equiparable al de nuestra mirada, la extensión psicológica de la duración temporal a través del silencio y el juego de distancias con el lector, ejecuta un poderoso efecto de focalización interna e inmersión afectiva. La figura 8 consigue que nosotros, los lectores, acompañemos al dúo de amantes entrelazados en su caída.

Si retrocedemos a la primera doble página de El club del divorcio, se aprecia como Kamimura supo respetar y aprovechar la decoración de las paredes del bar para enfatizar ese movimiento dramático. (Fig. 9) Y he aquí otro de sus estilemas: la viñeta de situación en plano cenital, en ocasiones combinada con el uso del gran angular. Bajo influencia de los cómics de EC, estos cuadros suelen abrir capítulo o escena ofreciendo una visión conjunta del lugar en que se desarrolla la acción y, muy importante, de las relaciones y distancias espaciales entre los personajes. En la Fig. 9 observamos a una jōkyū acompañando a cada cliente en sillones separados, frente a mesas con comida, mientras el camarero permanece atento pero separado al otro lado de la barra de bar. Precisamente la distancia profesional que amenazaba con derrumbarse en la secuencia anterior y que define la tensión central de El club del divorcio.

Un tercer estilema de Kamimura ejemplifica su proximidad, ya indicada, con el cine de Yasujirō Ozu: la doble página de cuatro viñetas en plano fijo – entero o general – donde se mueven los personajes. Significativamente estos cuadros suelen conjugarse con el célebre “plano tatami” del cineasta japonés, que sitúa la cámara un poco por debajo de la altura de los ojos de una persona sentada en el suelo. En contraste con la secuencia del beso, en estas escenas, la vista es fija e inmóvil y el ritmo descansa plenamente sobre el zigzagueo de sus protagonistas, no en la variación sucesiva de las distancias. A diferencia del beso, el découpage de los personajes no dicta la lectura sino que una determinada composición de página prevalece incluso a costa de sesgar el rostro, parcialmente fuera de campo (Fig. 10) La intensidad inmersiva del beso se substituye por un cierto desapego que pretende restituir “en bruto” la cadencia cotidiana del tiempo en su duración.

Estos tres estilemas ilustran unas constantes personales de Kamimura pero no agotan sus hallazgos visuales, por ejemplo, en este caso, con la incrustación de gráficos informativos. Otra secuencia (Fig. 11) muestra un esquema idéntico al del beso: cuatro viñetas horizontales focalizadas a partir de la mirada del barman, a quien Yûko explica la puntuación en un juego de dados. Sin embargo, tal como en la escena del tatami, no hay alteraciones en la distancia, el plano es permanente. Por su recurrencia, podríamos considerar que la rejilla de cuatro viñetas preestablece la pauta horizontal a la que se ajustan los dados pero, de igual manera, podríamos revertir esta prioridad planteando que la página adapta su composición al despliegue horizontal de las piezas. En esta oscilación, entre la mirada del sujeto y la vista del objeto, ambas convergen.

La balada melancólica de El club del divorcio corre pareja a la crisis del petróleo, un subtexto que se advierte en el devenir de la serie. Todo comienza cuando, en una página soberbia, Yûko recoge un balón que ha caído en una azotea para tirarlo a la calle, donde provoca un accidente de tráfico. En un episodio posterior, ella misma presencia el siniestro de otro auto entre cuyos hierros yace una joven a la que terminará por contratar de jōkyū en su club. El azar absoluto, como en una tirada de dados, parece regir tanto el choque de las pasiones como la ruina de los automóviles, una catástrofe infalible en que las personas somos cosas que les suceden a los accidentes. Y así resuenan aquellas palabras que Deleuze había dedicado a Yasujirō Ozu:

“Todo es ordinario o trivial, incluso la muerte y los muertos que son objeto de un olvido natural. […] Son los hombres quienes trastornan la regularidad de las series, la continuidad corriente del universo. Hay un tiempo para la vida, un tiempo para la muerte, un tiempo para la madre, un tiempo para la hija, pero los hombres los mezclan, los hacen surgir en desorden, los edifican en conflictos. […] La vida es simple, y el hombre no cesa de complicarla «agitando el agua durmiente»[5]

[1] SILVERBERG, Miriam (2006) Erotic, Grotesque, Nonsense: The Mass Culture of Japan Modern Times Berkeley: University of California Press, p. 93-94.

[2] SILVERBERG, p. 83.

[3] SILVERBERG, p. 78.

[4] SILVERBERG, p. 82.

[5] DELEUZE, Gilles (1987) “La imagen-tiempo: Estudios sobre Cine 2” Barcelona: Paidós, p. 28-29.