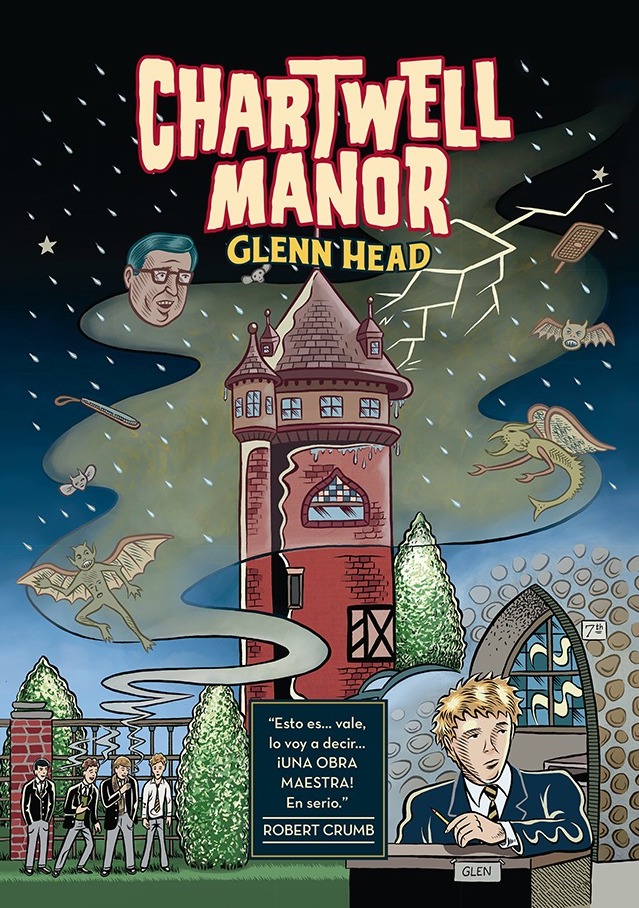

Con la rotunda caracterización de Robert Crumb de “obra maestra” en la portada como primera valoración y la estética visual del underground como consigna, Chartwell Manor, abre sus puertas al lector a un crudo mundo de abusos normalizados a menores padecidos en primera persona por su autor, Glenn Head (1958, Madison, New Jersey, USA).

A partir del nombre del internado al que fue enviado por sus padres como título que trasciende la mera ubicación espacial y enmarca tanto un lugar como una época, Head inicia su personal exploración de los traumáticos sucesos sufridos por un conjunto de adolescentes en la década de los setenta por parte del director del centro, el señor Lynch. Aproximadamente medio siglo transcurre entre los sucesos iniciales y las páginas finales a través de las que podemos no solo constatar el lapso temporal en la trama, sino la evolución del narrador personaje, basado en el autor, y de esta manera vislumbrar de forma contextualizada el peso de las secuelas a manera de cicatrices que marcan su periplo vital.

No obstante, quizá el mayor acierto de Chartwell Manor no estribe en este recorrido histórico, sino sobre todo en la exploración de las posibilidades del cómic como catarsis ante eventos traumáticos, en el caso de Head experimentados en la adolescencia, y sus consecuencias como visibles cicatrices que determinarán su vida, reflejados entre otros en el alcoholismo como corolario más evidente. La información biográfica funciona como motor de partida de la trama y también como estrategia de aproximación al período más duro de la vida del autor, el vivido en Chartwell Manor en el que la violencia sistemática, tanto física como sexual, a la que él y sus compañeros eran sometidos con el silencio cómplice de parte de la comunidad educativa constituía una constante en la rutina diaria.

Las distintas concreciones de la pederastia reflejadas, como los brutales castigos corporales, el acoso o las relaciones de asimétricas de poder se dibujan sin concesiones a la lágrima fácil o la victimización de los personajes, pero sí en toda su sordidez. Sin descuidar el ritmo narrativo, Head conduce al lector por su particular galería del horror, configurada por numerosas escenas presenciadas y sufridas de forma directa, sin proferir una valoración azarosa que pueda condicionar su juicio crítico. De esta forma, como lectores asistimos impávidos a la reconstrucción calmada que desde la sinceridad y el ejercicio consciente de la memoria Head nos regala, pero también al reflejo de las diferentes actitudes del entorno al intentar verbalizar lo ocurrido, desde los progenitores a los propios compañeros del internado.

El cómic funciona así como catarsis y como espacio dialógico de numerosas conversaciones que el autor no pudo mantener, como exorcismo de la barbarie vivida, como explicación de una realidad traumática a la que le ha sido imposible enfrentarse durante mucho tiempo. En este sentido, se aprecia con el paso del tiempo reflejado en la trama, el cambio de actitud del protagonista del silencio a la exploración, como también el giro radical de la voluntad de ocultación a la toma de conciencia, plasmado tanto a través de las víctimas como de las distintas voces que cobran vigor a través de denuncias que finalmente conseguirán conducir al director a prisión.

Esta plasmación del castigo al agresor reflejado en la historia como correlato de la realidad no supone un modo alguno una concesión al final feliz, pues Chartwell Manor revuelve las entrañas del lector con la crudeza de su testimonio y la denuncia de las heridas de la violencia ejercida sobre menores desde el supuesto beneplácito de instituciones y figuras de poder. Una obra cruda que no deja indiferente.