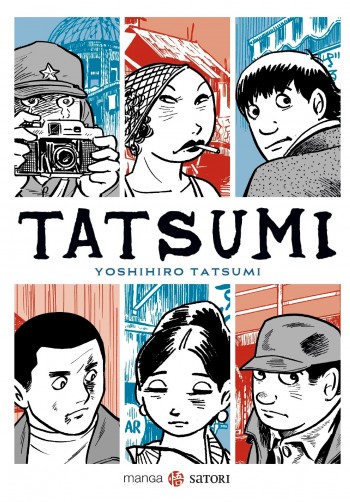

Yoshihiro Tatsumi (Osaka, Japón 1935 – Tokio, Japón 2015) no es precisamente un desconocido por estos lares. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos demasiado, que fue el primer mangaka cuyo trabajo se publicó en España. Concretamente, en el quinto número de El Víbora (abril de 1980) apareció la primera de sus historietas cortas traducida al castellano Good Bye, el triste día a día de una prostituta que malvive en el Japón ocupado por las tropas estadounidenses. Cuatro años después, las páginas diseminadas en diferentes entregas de la revista se recogerían en un tomo de título más que elocuente: Qué triste es la vida y otras historias, que se abría con una presentación del escritor y periodista Josep Maria Carandell sobre los (en aquel momento) desconocidos cómics japoneses. Desde entonces, tanto La Cúpula primero como Ponent Mon después fueron editando diversas compilaciones hasta llegar a la monumental autobiografía Una vida errante (Astiberri, 2009).

A través de la lectura de esas obras fuimos familiarizándonos con la corriente conocida como gekiga, fundada por el mismo Tatsumi a finales de la década de los cincuenta con la que buscaba diferenciar el tipo de historieta adulta y realista que él y sus colegas hacían del tradicional cómic infantil mayoritario. Era una denominación alternativa a la de manga para definir exclusivamente obras más serias, en las que se pudiera reflejar la acción, la violencia e incluso cierto erotismo sin cortapisas. Fue consecuencia, entre otras cosas, del crecimiento del mercado, con la aparición de los negocios de alquiler de cómics, y la maduración de esos lectores que se habían criado con las viñetas de Osamu Tezuka y que demandaban un producto más acorde con su edad. La etiqueta empezaría a quedar en desuso a finales de los setenta, evolucionando hacia lo que hoy conocemos como seinen.

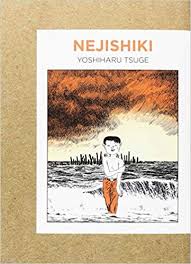

En el libro que ahora presenta Gallo Nero, sello gracias al cual hemos podido leer a otro de los maestros de dicho género, Yoshiharu Tsuge, se recopilan nueve relatos realizados a principios de los setenta, en concreto entre 1972 y 1973, y que fueron seleccionados por el propio autor (se incluyen, de hecho, sus breves comentarios introductorios) para la editorial Landmark de Singapur. En ellos pretendía, según sus propias palabras, reflejar los deseos y frustraciones de las generaciones de jóvenes que emigraron a las grandes ciudades en busca de una vida mejor, tal y como auguraba el imparable desarrollo del país.

Efectivamente, a partir de 1955 Japón entró en una era de crecimiento acelerado en la que la expansión económica se convirtió en la principal prioridad de las políticas gubernamentales. Como resultado de dichas iniciativas el Producto Nacional Bruto se disparó durante la década siguiente hasta el 10% anual, superando a todos los estados capitalistas a excepción de los Estados Unidos. La tendencia se aminoraría en los años siguientes, principalmente por la crisis internacional de 1973, pero aún así siguió creciendo entre el 3,5 y el 5,5. El impulso se reflejó también en las zonas rurales, donde los ingresos por familia durante los setenta fueron cinco veces superiores a los registrados inmediatamente después del conflicto bélico. No obstante, y pese a que la recuperación de posguerra abarcó así muchos niveles de la sociedad nipona, “la miope búsqueda de la expansión industrial tuvo” –escribe el historiador Brett L. Walker– “un alto coste ambiental y humano”.

Mediante una serie de personajes de extracción popular se muestra el lado oscuro de esa envidiable sociedad presuntamente opulenta

Justo en ese contexto es en el que hay que ubicar las narraciones incluidas en Pescadores de medianoche, en las que mediante una serie de personajes de extracción popular se muestra el lado oscuro de esa envidiable sociedad presuntamente opulenta. Ambientadas en distritos populosos y degradados de las grandes urbes, dibujan un oscuro panorama en el que se aprecia tanto el peso de la tradición como las fuertes desigualdades entre clases y entre géneros. Por allí deambulan seres marginados estigmatizados por desgracias que marcan toda una existencia o por malas decisiones que les impiden ascender socialmente, y si lo hacen es solo un espejismo. Son incapaces de escapar de un destino que muchas veces se han forjado ellos mismos, y solo el retorno a los orígenes, solo la huída a la tierra primigenia es capaz de redimirlos. Ansían la luz del sol, trabajar en el campo, lejos de la basura, la suciedad, la polución y la corrupción que representa el asfalto.

Aquí Tatsumi, como es habitual, no se anda con contemplaciones y va directo al grano, sin medias tintas. Son historietas tan duras y rotundas que no ofrecen la posibilidad de aferrarse a nada esperanzador. El lector se ve arrastrado por el aluvión y desde el mismo planteamiento se sella cualquier resquicio a través del cual los protagonistas anónimos tuvieran la posibilidad de tomar aire limpio para respirar. Especialmente explícitos en este sentido son los capítulos El amanecer del porno y El pez linterna . En el primero, de tono más humorísticos que el resto, una pareja de amantes fracasa en su intento de pasar una noche de pasión en un lujoso apartamento cuando, al abrir la ventana, se les llena el piso de hollín. Mientras que en el otro relato, el joven Kenbo ve frustrada la posibilidad de huir del sótano en el que malvive, un antro rodeado de rascacielos en el que no entra la luz.

Esa contundencia es también formal. El ritmo de lectura es rapidísimo, favorecido por la ausencia de textos de apoyo y por diálogos cortos, secos y directos. Una total economía expresiva que confía plenamente en la gestualidad y la seguridad de los primeros planos, que funcionan a las mil maravillas a la hora de representar las emociones y la psicología de los personajes.

A estas alturas ya no vamos a descubrir (ni a decir) nada nuevo de Tatsumi, pero sí vamos a corroborar una vez más nuestra admiración hacia su trabajo.