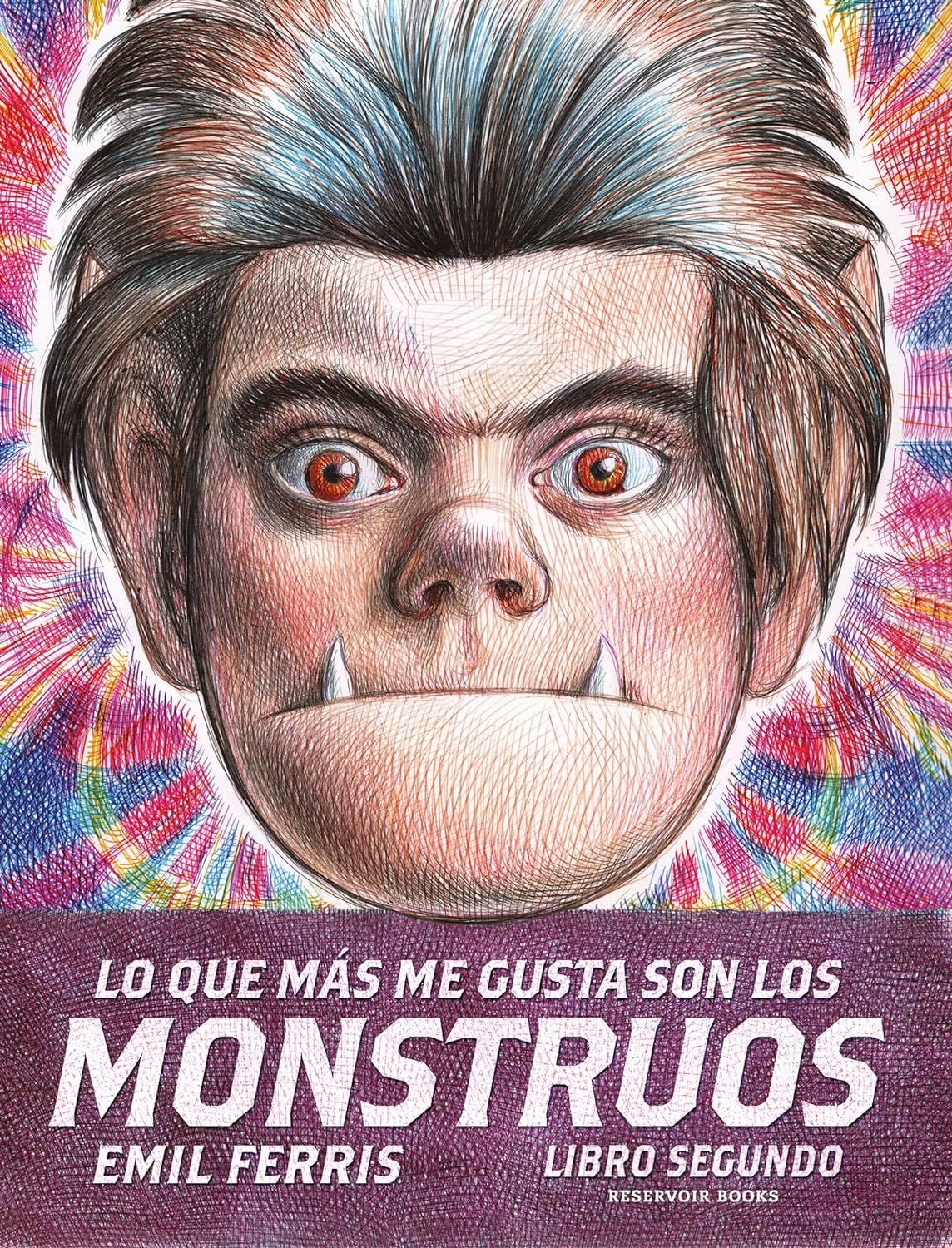

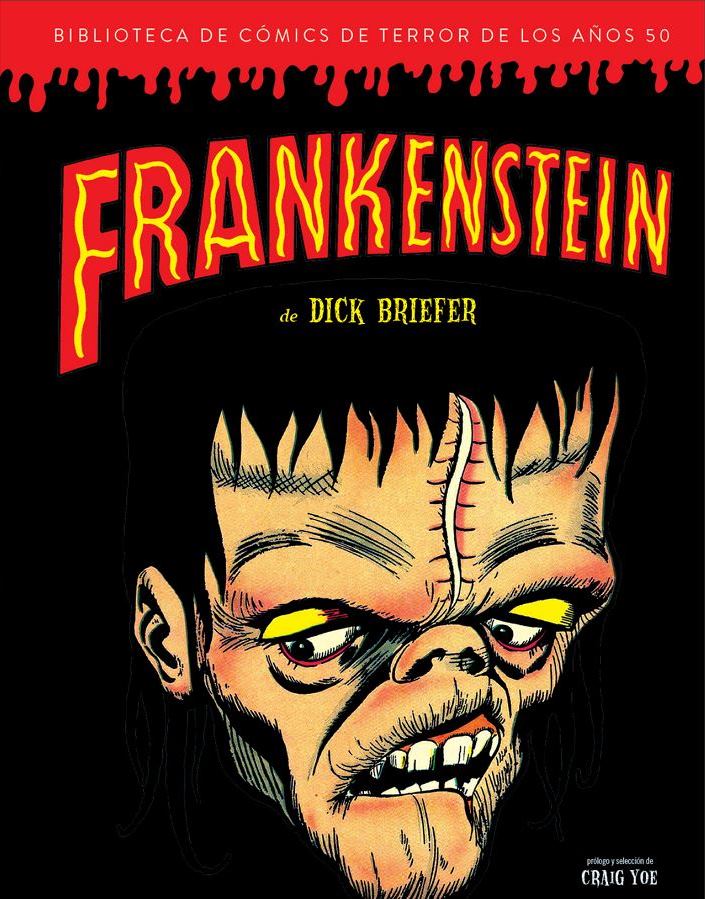

De Peter Parker a Agujero Negro, de Charlie Brown a Jimmy Corrigan, si hay un estereotipo que preside la historieta estadounidense de la segunda mitad del siglo XX este es el freak. A tal estirpe patética se incorpora en Lo que más me gusta son los monstruos Karen Reyes, su niña protagonista, trasunto de la autora: chepuda, lesbiana y víctima del acoso escolar pero, igualmente, dibujante y fanática de las revistas sobre monstruos de los años 60.

Bajo la estructura de un cuaderno de memorias en primera persona, el debut de Emil Ferris (Chicago, Estados Unidos, 1962) en el Noveno Arte juega voluntariamente con esta confusión entre autora, protagonista y narradora. Pero – lo que es mucho más relevante – juega con la vertiente gráfica de estas figuras, exclusiva de la Historieta: la dibujante, la fisionomía del personaje y lo que Philippe Marion acuñó bajo el término “grafiadora”, la instancia responsable del trazo, equivalente visual de la narradora (fig. 2). No por casualidad, en teoría del Cine, este proceso se denomina “mostración” de cuya raíz etimológica también proviene “monstruo”. Porque nuestra niña monstruo, Karen, también dibuja, y su autobiografía es un diario en forma de historieta sobre una hoja pautada con rayas.

A la precaria existencia infantil de Karen le corresponde el trazo espontáneo, un croquis al natural, el boceto en bolígrafo, donde manifiesta no ya su voz sino su mano, recuperando aquellos gestos y mecanismos que todo lector conoció y practicó de niño – ya con la comida (fig. 4) – pero que, excepto si es dibujante, desechó de adulto. El lápiz veloz de la joven artista atrapa las cosas al vuelo mientras deambula ociosamente, apuntando al estadio jeroglífico previo a la escisión entre letra e imagen: “la escritura como pintura de lo viviente, que fija la animalidad, la zoografía, según Rousseau es la escritura de los salvajes. Que tampoco son, lo sabemos, más que cazadores: hombres de la zoogreia, de la captura de lo viviente”

De hecho, la historia que nos ocupa arranca con una cacería, la caza del monstruo, de una Karen que sueña – bajo la luz de la luna – transformarse en hombre-lobo mientras una multitud la persigue con hachas y antorchas, tal como sus compañeros de clase. Sin embargo un repentino suceso permite a nuestra protagonista revertir este rol de presa en cazadora del enigma: el asesinato de su vecina Anka Silverberg. Para investigarlo Karen adopta una máscara, un disfraz, el de detective duro, típico de la novela y el cine negro, muy sintomático por dos motivos (fig. 3). En primer lugar es una figura ética que – a diferencia del detective clásico como Sherlock Holmes – no siempre acepta honorarios y, por ello, se mancha las manos, se ve inmiscuido en la trama criminal y afectiva. En segundo lugar es una figura típicamente masculina, aquí encarnada por una niña que ya se sabe lesbiana.

Como réplica a este travestismo, el hermano de Karen – Diego Reyes, alias Deeze – personifica, en cierta manera, la versión masculina de la embaucadora femme fatale: promiscuo falo con patas, casi proxeneta, sobre el cuerpo lleva tatuada su historia libidinal, el rostro de sus exnovias y, en el centro, a su madre (fig. 4). El tatuaje – prototipo de toda inscripción –acompaña de común según la etnología a los rituales de separación vinculados con la pubertad y la madurez sexual.

A la precaria existencia infantil de Karen le corresponde el trazo espontáneo, un croquis al natural, el boceto en bolígrafo, donde manifiesta no ya su voz sino su mano

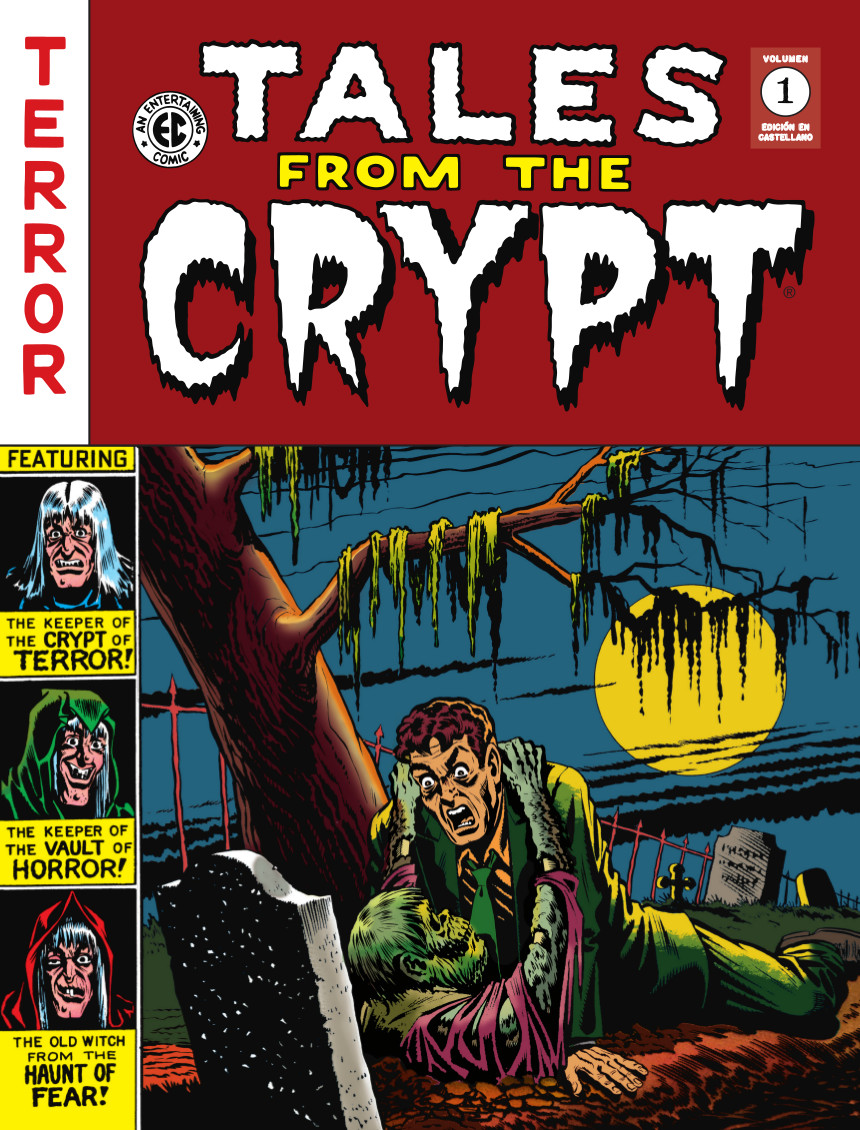

En el transcurso de sus pesquisas, Karen accede gracias al marido de Anka a unas cintas magnetofónicas por las que descubre que su pasado – real y fantasmático – le persigue. De tal manera se abre otro relato dentro del relato – aquello que los anglófonos llaman frame story y los franceses mise en abyme – que conecta el universo de las revistas sobre monstruos de nuestra niña-detective con la época y lugar donde se originó el Cine de terror: la República de Weimar (fig. 5).

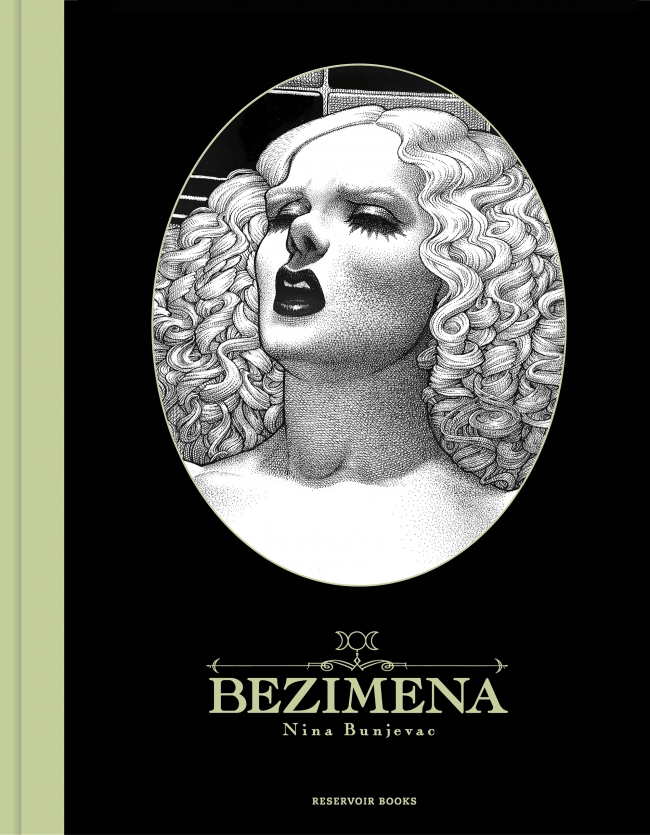

En este segundo piso, Anka porta la voz narrativa, enlatada y, por tanto, descorporeizada, sin redoblarse en una nueva mano grafiadora, los dibujos son de Karen. La niña-monstruo se vincula con ella desde la misma cubierta: en las pupilas de su vecina podemos verla reflejada (fig. 1). A través de estas casetes descubrimos la dura infancia de Anka, arrastrada hacia la prostitución en el burdel donde vive y trabaja su madre. Es decir, a diferencia de la Karen detective lésbica, su vecina – asociada con una Gorgona Medusa que pone duros a los hombres (fig. 6) – mantuvo ya de niña relaciones heterosexuales bajo pago. En especial, con un cliente y protector: Schutz, rico sádico-fetichista a quien Anka identifica con Osiris, un poder castrado, reverso en esta subtrama del alegre Diego Reyes y, quizás también, sosias de su futuro marido.

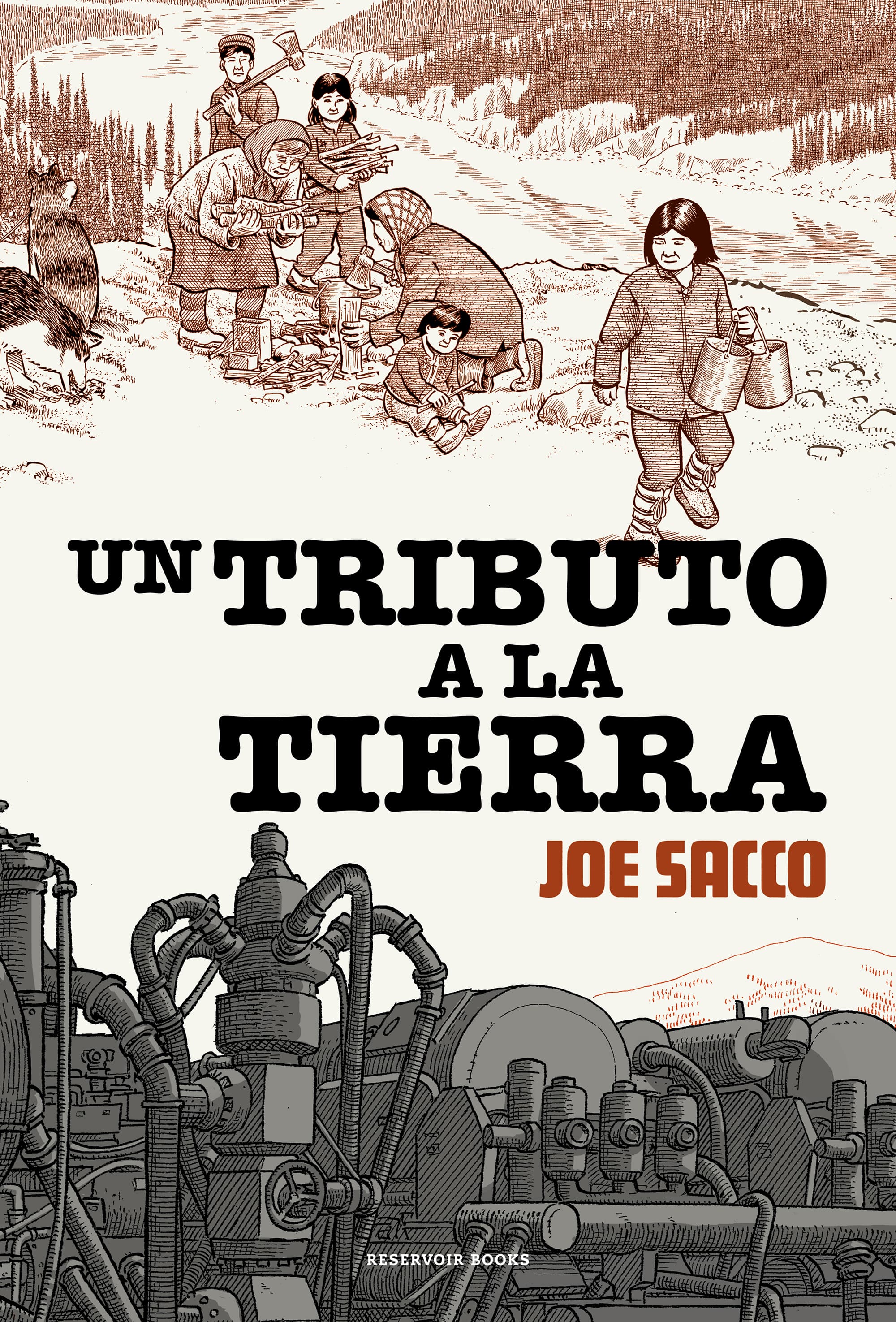

Por cierto, Anka es judía – atributo que Hegel daba a la Medusa – y sabemos lo que eso suponía en la Alemania de los años 30: ser cazada y ejecutada como chiva expiatoria. De esta manera, Emil Ferris recupera la célebre tesis que Sigfried Krakauer proponía en su libro De Caligari a Hitler: los monstruos afloran tras las crisis socioeconómicas. A la fuerza, Anka es recluida en un campo de exterminio, confín que recuerda aquella afirmación de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal: todos somos humanos, incluso los nazis.

De vuelta en Chicago a finales de los años 60, esta conclusión se invierte en otra, lo siniestro cotidiano, lo extrañamente familiar de Sigmund Freud: todos somos monstruos, incluso tú. Porque – si todavía no había quedado claro – Lo que más me gusta son los monstruos es una obra con una profunda carga psicoanalítica. Este no es un dato menor en una historieta cuya autora y su protagonista son lesbianas.

A medida que investiga, las seguridades domésticas de la niña detective empiezan a resquebrajarse: algunos secretos también se velan en la memoria de su parentela. De entrada – tal como para Anka – su padre es una figura ausente, el hombre invisible. Su hermano Deeze hizo “una cosa horrible” a los 8 años. Y, por si fuera poco, su madre desarrolla un cáncer. Ante esta realidad que amenaza con tragársela, la pequeña Karen se escabulle a través de su florida imaginación, encontrando refugio en la pintura.

Lo que más me gusta son los monstruos es una obra con una profunda carga psicoanalítica

Pero numerosos cuadros del Instituto de Arte de Chicago – entre los que reúne un Goya y un Sant Jordi catalán – le devuelven el mensaje en forma simbólica mediante la geometría de su composición: el triángulo edípico (fig. 7) y los círculos gemelos de la vesica piscis o mandorla. En este sentido – como defiende la teoría queer contemporánea – la represión originaria bien podría no ser el complejo de Edipo sino la prohibición del deseo homosexual, es decir, por el progenitor de nuestro mismo sexo, en el caso del lesbianismo, la madre.

La riqueza de este primer volumen de Lo que más me gusta son

los monstruos hace posible otros abordajes a la obra – por ejemplo, el iconográfico o el social, con la ejecución de Martin Luther King. Sin embargo, creemos que este es su núcleo de sentido: el conflicto entre la nostalgia por la supuesta unidad harmoniosa con nuestra primera fuente de alimentación, mamá, y la necesidad psíquica ante el espejo de aceptar la separación, incluso cuando este nos refleja de manera esperpéntica (Fig. 8).El rastro de tal lucha interna en nuestra historieta es el trazo, encarnado por una Karen que se manifiesta explícitamente como grafiadora, poniendo en abismo su propio aprendizaje vital frente a la cacería del disconforme, es decir, de cada una de nosotras.